一、实施背景:

(一)坚持立德树人是新时代高等教育的使命和担当

党的二十大报告提出“坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之”。坚持为党育人、为国育才,牢记“国之大者”,对加快建设教育强国、实现高等教育高质量发展具有重要意义。高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志,坚持以立德树人为中心环节,推进全员、全过程、全方位育人,既是学校和教师贯彻落实中央教育精神的必然要求,也是高校服务国家发展战略。

为党育人、为国育才,明确了人才培养的政治要求和价值导向。确立“三全育人”为目标,以高质量人才的培育为导向,体现了高等教育立德树人的内在要求,顺应了人才培养的发展趋势,体现新时代高等教育的使命和担当。

(二)正确引导大学生树立诚信观念

大学阶段是价值观塑造的关键阶段,“立德树人”首先要带领大学生深入学习社会主义核心价值观的内容和原则。诚信作为一种价值理念,是社会主义核心价值观的重要内容。

古往今来,诚信都是社会不可或缺的运行规则,是社会进步无比珍贵的精神财富。高校应开展大学生诚信教育,正确引导大学生树立诚信观念,将诚信二字内化于心、外化于行,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人筑牢根基。

00后的大学生对诚信意识没有足够重视,对于失信后果不了解。个别学生认为诚信是自己的事情,是小事,往往在这种意识下会发生考试作弊、抄袭作业、拖欠贷款等不良事件。另一方面,大学生正处于“三观”形成关键期,受家庭、学校、社会影响较大。如果他们长期接受的都是诚信意识不重要等不正确价值观引导,也是导致诚信意识缺失的原因之一。因此对于新时期大学生应强化诚信意识的引领,帮助这些学生树立正确的诚信观和价值观。

二、主要目标:

(一)重视育人教育和思政教学的创新

以往的工作实际来看,高校在育人工作方面的建设,承担队伍主要有是开展思想政治工作的学工教师队伍和面向学生进行理论课教育的思政教师队伍。在深化“三全育人”工作的总目标下,高校立身之本在于立德树人。因此,专业教师要积极投身到思政育人的行动中来,认识到课程教学不但是传授知识的殿堂,更是价值引导、能力塑造的重要途径。在专业教学中重视育人的教学和方法创新,在开展专业授课的时候,要把对人的品德教育贯穿到课程全过程中。

(二)《管理学》教学的生动化

《管理学》课程是管理学院学生的必修课程,着眼于培养和传授经管类学生具备现代管理理论、方法与实践能力,能够服务于今后实际工作中“实用性”的基础知识。此课程理论化程度较高,内容抽象,且具有实践性。为了让学生在抽象的管理理论学习中不觉枯燥,提高他们的学习兴趣,教师在教学中合理引入案例,通过各种事件及热点话题的交流与讨论,使得课堂教学生动化,调动财务23级同学的学习热情,从而掌握此专业课程的主要知识和技能,而且相关案例有机融入课程思政的育人教学,丰富课程的教育内涵。

三、实施过程:

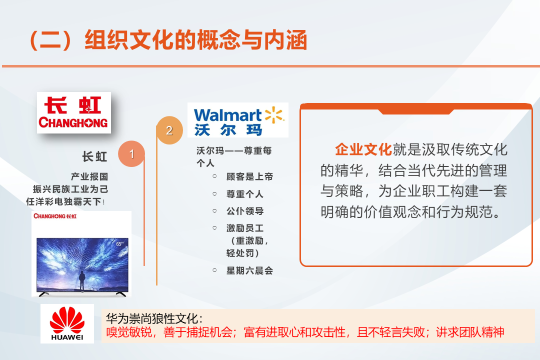

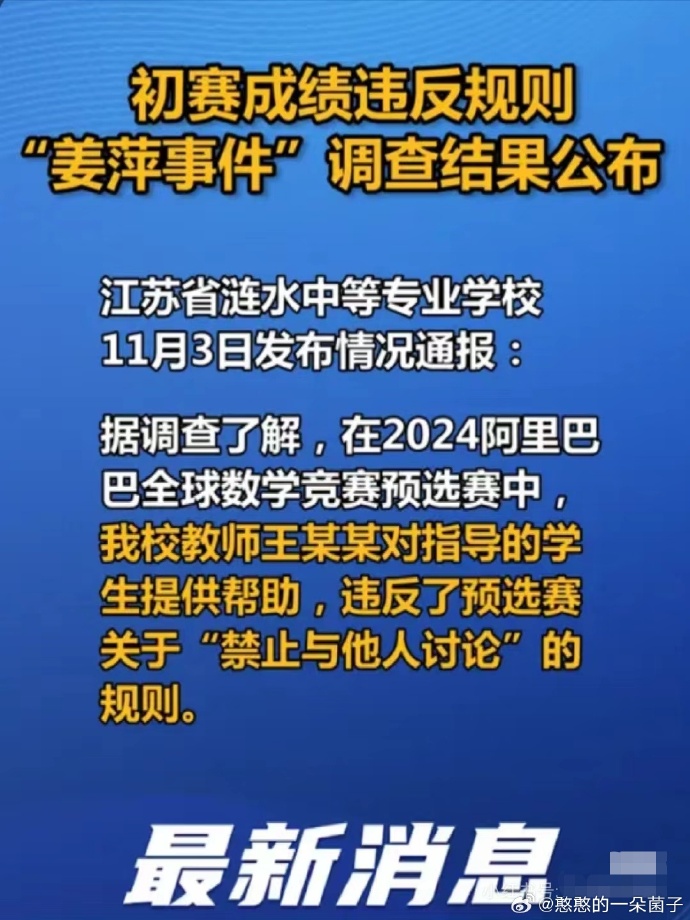

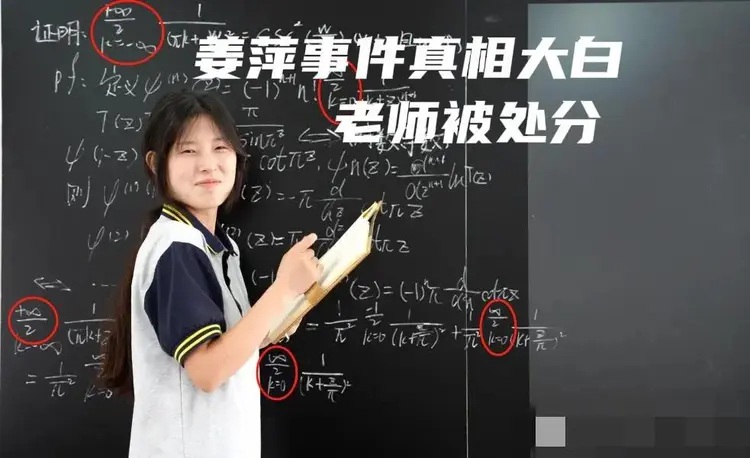

11月5日在财务23-1班的《管理学》课程进行到第三章《管理环境和组织战略》的第二节 “组织文化与企业文化”时,针对企业文化中的“诚信”重要性,正好联系到刚刚出来 “事件通报”的年度极为热点事件“姜萍事件”,对 “诚信价值”进行了20分钟的“话题讨论”。

讨论的话题是“姜萍事件问题出在哪里?谁是最大的受害者?”

针对这个事件,同学们纷纷提出各自的观点,有说这个从“神话”到“倒塌”事件责任主要是姜萍本人,也有说是她老师王闰秋的,也有说是主办方阿里达摩院。虽然各派观点不一。但是同学们一致认为当初“造神”是多方各有好处的,事件最终的核心是失去了“诚信”。事件的曝光引起了社会对诚信问题的广泛关注和讨论,这反映了社会对诚信的普遍要求和期待。

经过讨论,同学们也一致认为:姜萍作为事件的参与者,可能没有经受住诱惑,享受了“造神”时刻的高光,但当真相被揭露后,她也经历了“毁神”时刻的至暗,这位17岁的少女也是事件的最大受害者。

老师对于此事件的解读:事情的起因在于姜萍作为中专生在数学比赛中取得了优异的成绩,因此受到广泛关注和赞誉。然而,多方的质疑,引发了争议,最终以她和老师在决赛中未获奖,并且老师也受到处理而告终。无论事件在初期如何被渲染和炒作,最终官方的调查结果揭示了真相,证明了作弊行为的存在。这表明,任何虚假的行为最终都无法掩盖事实,真相总会水落石出。

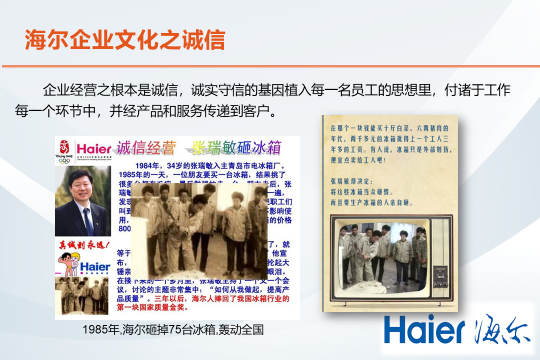

事件讨论的总结:“姜萍事件”凸显了诚信价值的重要性,无论是对个人、社会还是国家,诚信都是不可或缺的道德准则和行为规范。对于《管理学》章节中的“企业文化”来说:企业经营之根本是诚信,诚信是企业文化建设中不可或缺的核心价值观之一。作为财务专业的学生,首先要深刻的认识将来“绝对不能做假账”这一职业信条!

四、实际成果、成效及推广情况:

社会热点话题能够比较好的吸引学生们的关注,加上老师带领下对相关话题的讨论,开启了同学们对“管理学”兴趣之旅,教室里所有的同学都沉浸话题的讨论和思考中。对于“实事求是”、“诚信经营”、“诚实做账”和“企业文化”等词汇有了更加深一步的理解。

这次课程的同学充分的领悟到“人无信而不立”。诚信,是社会主义核心价值观在个人层面的具体要求,也是每一个社会公民应当遵守的基本道德规范;诚信是企业文化的灵魂,是企业可持续发展的关键。通过建立和维护诚信文化,企业不仅能够赢得市场的信任,还能实现自身的长远发展。

在“组织文化与企业文化”章节中培育“诚信观念”的“育人课程”的成功实施,坚定了“三全育人”的思想,积累了相关经验,在后续《管理学》和《经济学》等课程的教学实践中尽量以青年的视角将正确价值理念、品德素养等元素转换成学生们的语言,融入到专业知识的传授,较以往的教学内容更加丰富,取得一定效果。

五、体会与思考:

诚信,是社会主义核心价值观在个人层面的具体要求,也是每一个社会公民应当遵守的基本道德规范。诚信观,是人们对诚信问题的根本认识、基本理解、判断和选择。诚信观的培育,有助于个体形成正确的价值思维,践行正确的价值追求。大学阶段是价值观塑造的关键阶段,强化新时代大学生诚信观教育,既是践行社会主义核心价值观的内在要求,也是高校落实立德树人根本任务的必然要求。

教育是培养人的事业,教师是培养人的工作者。如何面对并帮助所培养的对象,需要更多的心力投入。全员育人、全过程育人和全方位育人的要求下,每一位专业教师要重视“课程思政”这项工作,高等教育不仅要传授知识技能,更要注重学生的品德教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。